累积多烯(图1a)因其具有多个连续的双键而表现出独特的物理化学性质,在稠合π共轭体系的合成及材料化学中具有重要的研究价值,近年来得到了广泛关注。由于硼特殊的电子性质,将硼原子引入至π共轭骨架中对调节分子的电子结构及反应性具有重要意义,是当前有机硼化学的前沿研究领域之一。相较于环状硼杂π体系,链状的硼杂共轭体系研究较少,而硼杂累积多烯化合物更是鲜有报道。

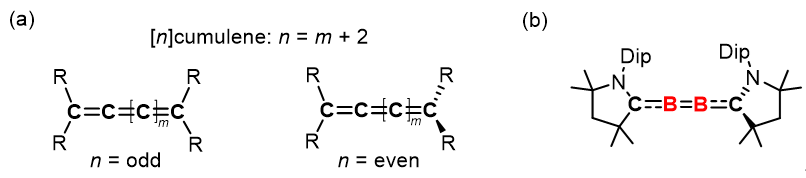

对位苯基桥联双硼烷化合物经还原可合成硼杂Thiele烃类似物(J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 9004; J. Am. Chem. Soc. 2025, 147, 11318)。而炔基连接的双硼烷体系通过还原则可能生成负离子型1,4-二硼杂累积多烯。此外,与已报道的缺电子的2,3-二硼杂累积多烯(图1b, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 9082)不同,双负离子型1,4-二硼杂累积多烯具有两个空间分离的硼负离子中心,这种独特结构有望引发新的反应模式。

图1. (a) 累积多烯结构;(b) 已报道的缺电子的2,3-二硼杂累积多烯

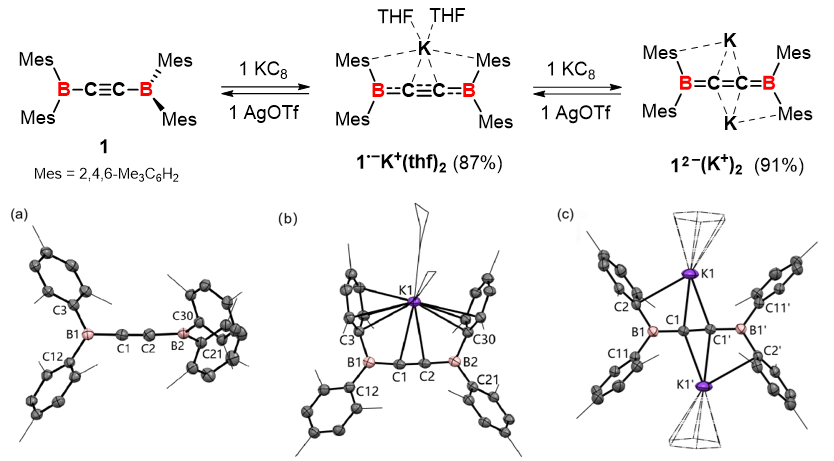

近日,南开大学崔春明/朱里昭课题组通过研究发现二硼基乙炔1可发生连续的单电子及双电子还原分别生成自由基负离子型二硼杂三丁烯1•‒K+(thf)2与双负离子型二硼杂三丁烯12‒(K+)2(图2),并且三者之间的氧化还原过程均可逆。晶体结构分析表明,不同于1中正交的末端取代基,自由基负离子1•‒K+(thf)2及双负离子12‒(K+)2的末端取代基均接近共平面。化合物1、1•‒K+(thf)2、12‒(K+)2中的B‒C键逐渐变短(1.524(2), 1.526(2) Å→1.497(3), 1.490(3) Å→1.455(2) Å),而C‒C键则逐渐变长(1.206(2) Å→1.250(3) Å→1.279(3) Å),表明其累积多烯特性依次增强。此外,在1•‒K+(thf)2及12‒(K+)2的前线分子轨道中均观测到覆盖B‒C‒C‒B整个骨架的离域π键,进一步表明其显著的累积多烯特性。

图2. 自由基负离子型1•‒K+(thf)2及双负离子型12‒(K+)2二硼杂三丁烯的合成及其单晶结构

紫外可见吸收光谱显示12‒(K+)2的最大吸收峰出现在578 nm,相较于全碳结构Ar2C=C=C=CAr2 (424—474 nm) 发生显著红移。理论计算表明12‒(K+)2具有小的HOMO-LUMO能极差(2.09 eV),而Mes2C=C=C=CMes2则为3.32 eV。这表明硼原子的引入对累积多烯的电子结构具有显著的调控作用。

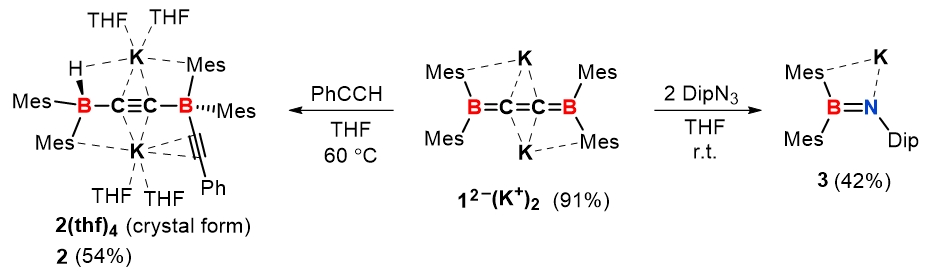

由于12‒(K+)2具有极化的硼碳双键及空间分离的双硼负离子中心,其可能表现出新颖的反应模式。不同于丁三烯与炔烃的[2 + 2]环加成反应,12‒(K+)2与苯乙炔的C‒H键发生1,4-加成(图3)。机理计算揭示该反应起始步为亲核性硼负离子引起的质子转移过程。12‒(K+)2与叠氮反应则导致其硼碳双键的裂解并最终生成硼氮亚胺负离子化合物3,表明12‒(K+)2可做为硼负离子Mes2B‒K+来参与反应。

图3. 双负离子型二硼杂三丁烯12‒(K+)2的反应性研究

总结

本研究发现了一种新的硼杂累积多烯的构筑方法,通过对二硼基乙炔的还原首次合成了自由基负离子型二硼杂三丁烯1•‒K+(thf)2及双负离子型二硼杂三丁烯12‒(K+)2,并结合实验与理论计算证明了其累积多烯特性。12‒(K+)2小的HOMO-LUMO能极差及显著红移的紫外可见吸收表明了硼原子引入对累积多烯电子性质的调控作用。该研究对于发展主族元素嵌入的具有独特物理化学性质的新型累积多烯体系具有重要意义。

该成果发表在J. Am. Chem. Soc.上,通讯作者为南开大学崔春明教授,朱里昭副教授为第一作者及共同通讯作者。EPR测试与拟合得到了杨茵研究员的帮助。上述研究工作由国家自然科学基金和科技部重点研发计划资助。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面):

Reversible Electron Transfer in the Formation of Radical Anionic and Dianionic 1,4-Diborabutatrienes

Lizhao Zhu*, Chengze Du, Yin Yang, Chunming Cui*

J. Am. Chem. Soc. 2025, DOI: 10.1021/jacs.5c09195