1,3-二烯因其丰富的来源和易得性,已成为有机合成中的重要基础原料。近年来,基于1,3-二烯的双官能团化反应备受关注,其中碳硅化反应因其在烯丙基硅化合物合成中的应用潜力而尤为重要。烯丙基硅化合物由于其低毒性和高稳定性,在有机合成中具有广泛的应用。然而,现有方法在区域选择性控制上主要依赖于底物的电子效应或立体效应,而通过催化剂调控实现区域选择性仍面临挑战。迄今为止,尚未报道能够通过催化剂控制实现1,3-二烯区域发散性碳硅化的方法。

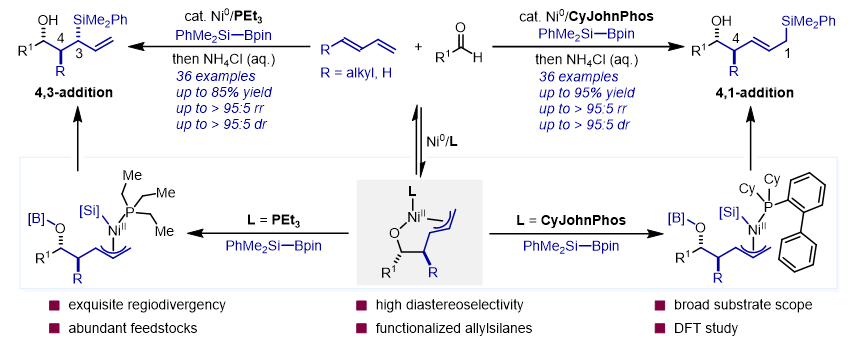

近年来,南开大学肖力军课题组专注于基于环金属化策略的催化合成反应研究,重点探索了镍催化烯烃与醛、酮及亚胺等不饱和化合物的氧化环化过程,通过研究环镍中间体的形成与转化,旨在开发高效、绿色的合成新方法(J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 19195;J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 3458;J. Am. Chem. Soc. 2024. 146, 14915;J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 22157)。近日,肖力军课题组发展了一种配体调控的、区域发散性镍催化1,3-二烯与醛及硅硼试剂的碳硅化反应(图1)。其中,使用PEt3为配体时,反应倾向于生成4,3-碳硅化产物;而在引入醇类溶剂后,使用CyJohnPhos为配体时,则优先生成4,1-碳硅化产物。该反应具有广泛的底物适用范围和优异的官能团耐受性,展现出高区域选择性和非对映选择性。值得特别指出的是,当使用1,3-戊二烯作为反应底物时,所获得的产物中含有连续甲基和羟基的特征结构,这类结构在聚酮类天然产物及药物分子的合成中具有重要的应用潜力。

图1. 配体调控的镍催化1,3-二烯区域发散性碳硅化反应。图片来源:Angew. Chem. Int. Ed.

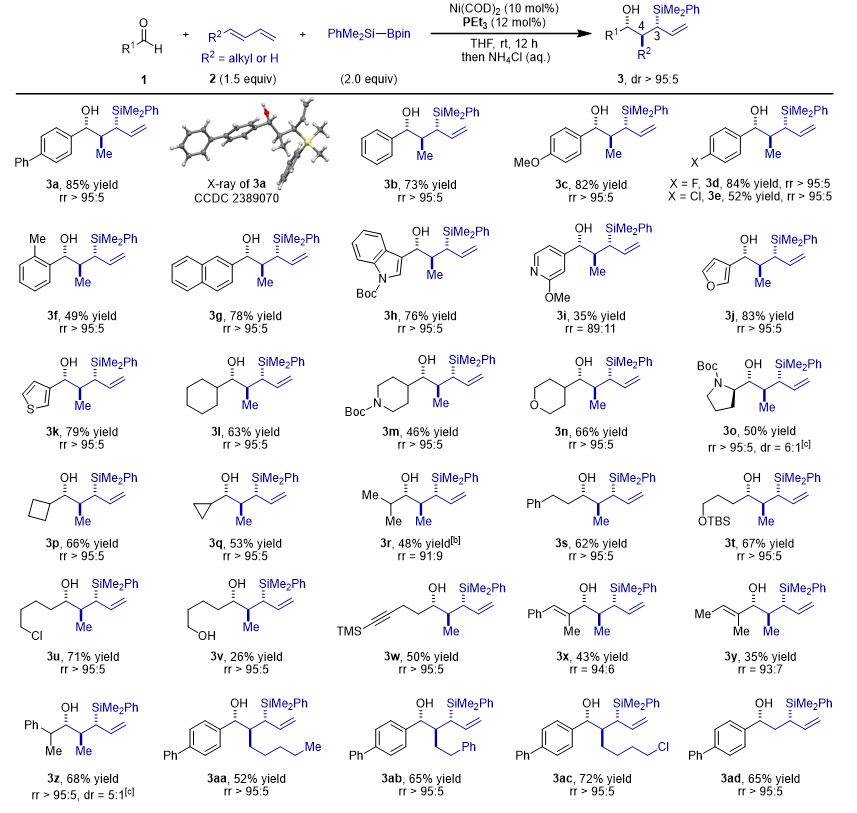

在建立了最优反应条件后,作者系统性地研究了镍催化1,3-二烯与醛及硅硼试剂的碳硅化反应的适用范围。研究表明,当使用PEt3作为配体时,反应对多种醛类,包括芳香醛、杂芳醛、脂肪醛和不饱合醛,以及烷基取代的1,3-二烯底物都表现出良好的适用性,能够以优异的区域选择性和非对映选择性生成4,3-碳硅化产物(图2)。

图2. 镍催化1,3-二烯的4,3-碳硅化反应。图片来源:Angew. Chem. Int. Ed.

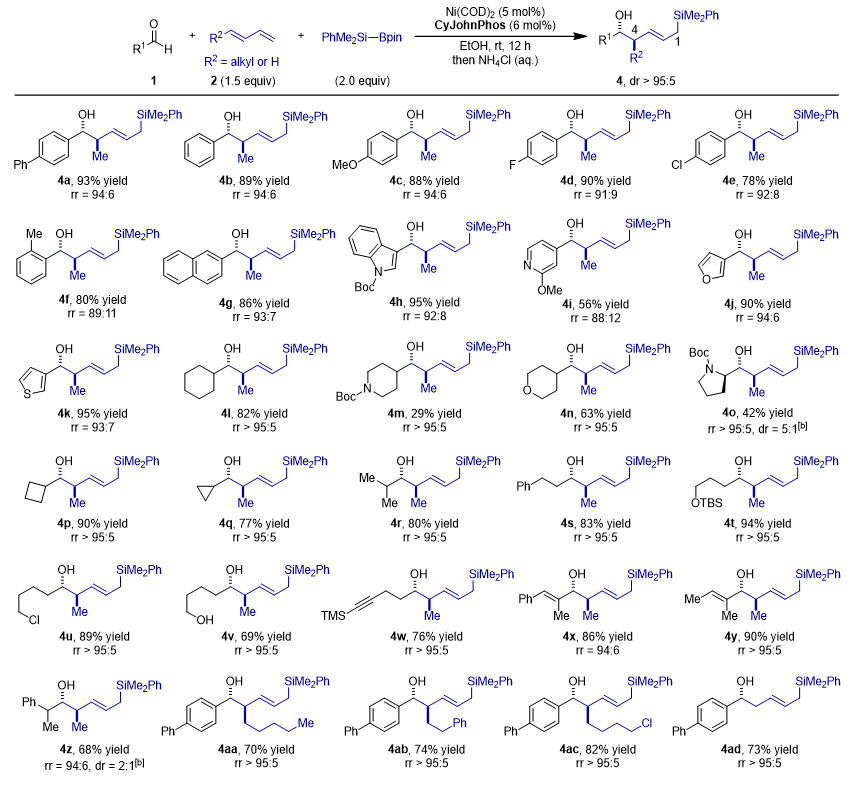

进一步研究发现,在乙醇溶剂中,通过更换配体为CyJohnPhos,反应的区域选择性可从4,3-加成转变为4,1-加成,同时保持出色的非对映选择性,并保持了对多种底物的良好适用范围,能够高效生成4,1-碳硅化产物(图3)。

图3. 镍催化1,3-二烯的4,1-碳硅化反应。图片来源:Angew. Chem. Int. Ed.

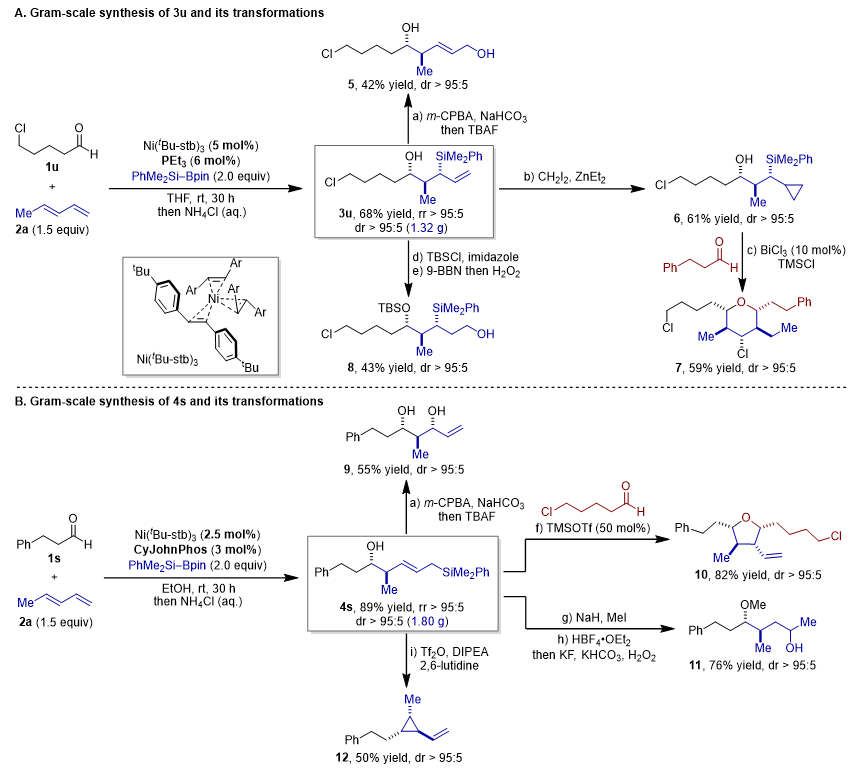

此外,作者成功将反应放大至克级规模,并对官能化的烯丙基硅产物进行了多种转化反应,充分展示了该方法的合成实用性(图4)。

图4. 克级规模实验与产物转化。图片来源:Angew. Chem. Int. Ed.

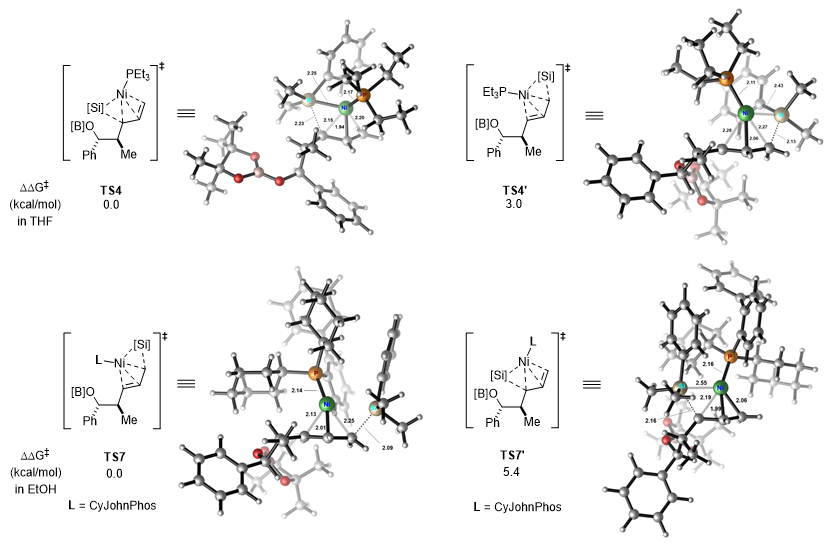

为了揭示反应的机理,作者进行了一系列控制实验和理论计算。实验结果表明,镍(0)催化剂能够与醛和1,3-二烯形成环镍中间体,而在π-烯丙基镍中间体的硅化步骤中,配体的选择显著影响区域选择性。进一步的密度泛函理论(DFT)计算表明:以PEt3为配体时,生成4,1-加成产物(过渡态TS4')的能垒(3.0 kcal/mol)高于生成4,3-加成产物(过渡态TS4);而以CyJohnPhos为配体时,生成4,3-加成产物(过渡态TS7')的能垒(5.4 kcal/mol)高于生成4,1-加成产物(过渡态TS7)。这些计算结果与实验观察一致,进一步验证了配体调控区域选择性的合理性(图5)。

图5. DFT计算研究中关键过渡态的结构和能垒差。图片来源:Angew. Chem. Int. Ed.

综上,作者发展了一种配体调控的镍催化1,3-二烯区域发散性碳硅化反应。通过PEt3和CyJohnPhos两种不同配体的调控,分别实现了1,3-二烯的4,3-和4,1-碳硅化产物的高效合成。该方法具有优异的区域选择性、非对映选择性、广泛的底物适用性和良好的官能团耐受性,为官能化烯丙基硅化合物的合成提供了一种实用且高效的新途径。

该研究工作近期发表在Angew. Chem. Int. Ed.上,文章通讯作者为南开大学肖力军研究员,第一作者为南开大学博士研究生江山。该项工作得到了国家自然科学基金、科技部重点研发计划和南开大学的支持。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面):

Ligand-Controlled Regiodivergent Carbosilylation of 1,3-Dienes via Nickel-Catalyzed Three-Component Coupling Reactions

Shan Jiang, Tianze Zhang, Xiao-Yuan Luo, Shoucheng Dong, Jin-Tao Ma, Li-Jun Xiao*

Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, e202504494, DOI: 10.1002/anie.202504494