南开大学汪清民教授课题组以易得的硅基硼酸频哪醇酯为原料,通过自由基转移策略突破其高氧化电位的限制,合成了一系列偕二氟烯基硅烷化合物。生物实验进一步证实,多个目标化合物对灰葡萄孢菌、大斑凸脐蠕孢菌和立枯丝核菌等植物病原菌具有优异的抗真菌活性。相关研究成果发表于Chinese Chemical Letters(DOI: 10.1016/j.cclet.2025.111940)。

前沿科研成果

植物病原真菌对全球粮食安全、生态系统和人类生计构成重大威胁,绿色化学防控是真菌防控最主流、有效地防治手段,靶标和先导的匮乏是杀菌剂创制的瓶颈问题,因此杀菌剂新先导物高效率发现及新靶标的发掘尤为重要。氟原子半径第二小、电负性最高,与碳原子结合能力强,在生物活性分子中引入氟元素,可显著改变其酸性、亲脂性、稳定性等物理化学性质,进而通过增强与靶标受体或酶的结合能力、提升分子向靶标部位的运输效率、防止代谢失活等途径增强生物活性。

硅衍生物在作为关键原料在相关领域内至关重要,但硅硼酸频哪醇酯的高氧化电位限制了其光催化硅烷化应用。传统方法依赖亲核试剂降低电位,而胺自由基作为一种创新策略,展现出活化Si–B键的潜力,为绿色合成提供新途径。但目前含硅和偕二氟烯基片段在多数化合物中独立存在,而两者独特的构型及其在药物化学中的应用前景,将其引入同一分子将为药物化学家提供全新的研究视角。

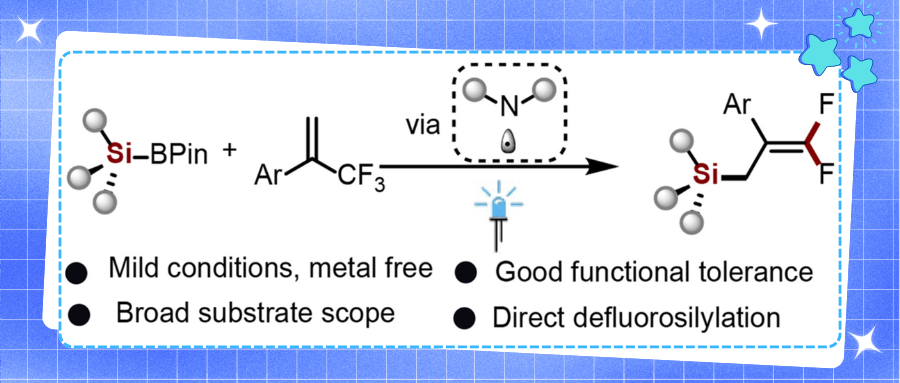

图1. 反应设计(来源:Chinese Chemical Letters)

作者针对杀菌剂新先导物匮乏的这一瓶颈问题,利用光催化的自由基手段,高效地合成了具有杀菌特性的偕二氟烯烃类化合物(图1)。该方法合成手段简洁绿色温和,底物普适性强,可兼容多种官能团及天然产物结构,能克级放大。部分化合物对Botrytis cinerea(灰葡萄孢菌)的抗菌活性表现良好(表1),DFT 和 MEP 分析揭示结构与活性关联(图2)。

表1. 生测数据

(来源:Chinese Chemical Letters)

图2. DFT和MEP分析(来源:Chinese Chemical Letters)

总结

作者开发了一种通过胺自由基对硅硼酸频哪醇酯的均裂取代反应高效生成硅基自由基,并同时引入偕二氟烯基片段。该方法在温和条件下可规模化合成含硅二氟烯烃化合物,并展现出优异抗真菌活性:在50 μg/mL下对灰霉病菌等病原菌抑率>60%,EC50值优于或相当于商业杀菌剂。理论计算(DFT/MEP)揭示高活性化合物具有独特电子特性,扫描电镜证实其有效抑制菌丝生长。该工作为开发结构优化、机制新颖的杀菌剂提供了创新先导化合物。

本篇工作通讯作者为汪清民教授,南开大学博士研究生岳福阳、袁菲、李坤为该论文的共同第一作者。上述研究工作得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金以及南开大学有机新物质创造前沿科学中心的资助。

汪清民课题组简介

南开大学汪清民课题组隶属于南开大学元素有机化学全国重点实验室、有机新物质创造前沿科学中心和化学学院。目前课题组拥有老师和研究生20多人。研究方向为生态农药和药物及功能助剂创制和环境友好的绿色合成反应。承担科技部、农业农村部、国家自然科学基金委、教育部、天津市等各种科研项目四十多项。先后在Sci. Adv.、Nat. Commun.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Sci.、ACS Cent. Sci.、Chem. Eng. J.、ACS Catal.、Chem. Sci.、Green Chem.、ChemSusChem.、ACS Sustainable Chem. Eng.、Green Synth. Catal.、Arthritis & Rheumatism、J. Agric. Food Chem.、Pest Manag. Sci.、J. Med. Chem等发表SCI论文300余篇;授权了100多项中国和美国及欧洲等发明专利。出版著作7部 (章);发明了仿生农药拟除虫菊酯系列产品和重多农药品种及高端精细化学品的清洁生产新方法,已成功应用于工业化大生产,产生了巨大的经济效益;创制了多个超高效的植物病毒病防治药剂和绿色杀虫杀螨剂候选品种以及国家Ⅰ类新药,处于产业化开发的不同阶段。培养毕业了100多名访问学者、博士后、博士生、硕士生。